安置房社区管理是一个复杂的社会性课题。农民再就业、物业管理、居民业余生活等问题在安置房社区显得格外明显。一个社区公共空间当然不能解决所有的问题,但是一个优质的社区公共空间或多或少可以引导社区居民改变部分生活方式。青羊区文家场这个安置房社区空间又该以什么样的方式与居民的生活深度融合,重新提升安置房社区的对外形象?我们也期待更多具有社会意义的答案。

基准方中成都第八事业部

社区美空间青羊区组第一名

创作团队:刘哥舒 乔珊珊 钟昂 钟祁序 许航 杨静宜 李颖(实习)陈琦(实习)杨梦雪(实习)

内容来源:基准方中成都第八事业部

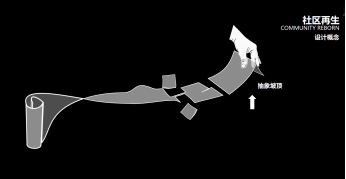

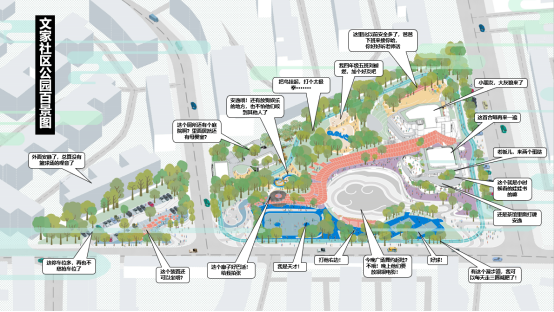

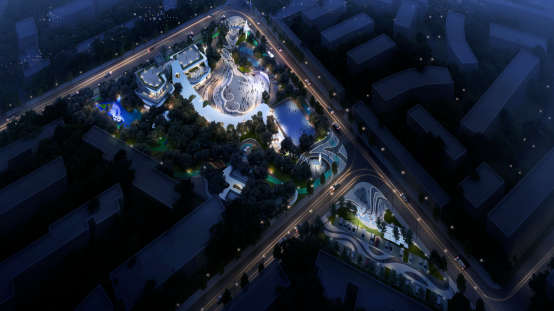

我们的设计对象是文家场的康庄安置住区社区广场,是一个景观和建筑结合的项目,该社区建立于十多年以前,所以我们面对的问题就是社区广场功能、形态的单一,老化和安全问题。设计灵感来自于文家场社区百年以前的时空片段,将这个千年场镇的社区生活和文氏家族兴学的文化,以现代元素赋能于场地中,提升该区域的能级和可持续运营;同时响应大政策号召,赋形公园式社区新的形象,形成独一无二的标志杆。并特别注重落地性和成本的控制,为安置居民打造一座新型的公园式社区。

©基准方中成都第八事业部

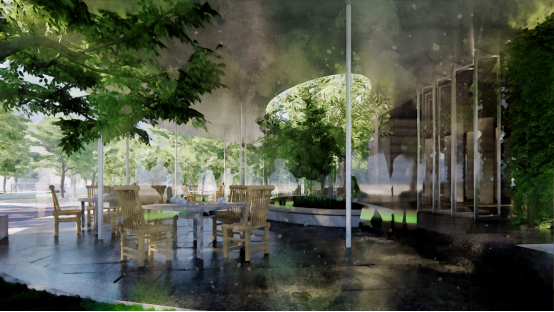

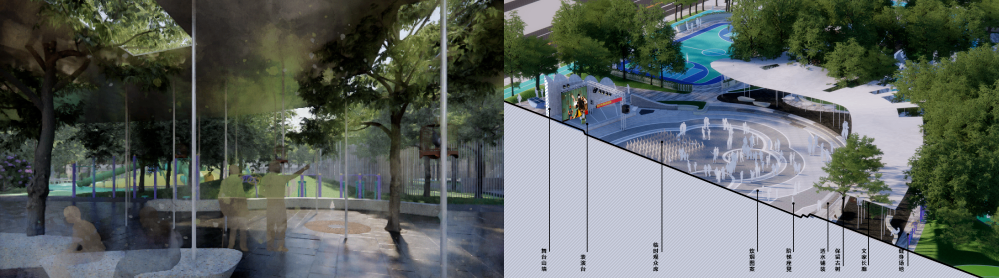

在建筑设计上,我们将原来封闭的社区用房南区打开,与社区公园更好的互动,并在一层公区植入茶书馆的功能,这也取材自文家场镇之前的茶馆和图书馆。内部是茶馆和图书角,大人喝茶聊天,小孩角落看书玩耍。

©基准方中成都第八事业部

在外部,我们升起连续的轻薄屋檐,局部开洞,让微型竹林穿梭贯通,形成一系列的绿色灰空间并将茶座安放其中,还原成都的室外茶文化氛围。

©基准方中成都第八事业部

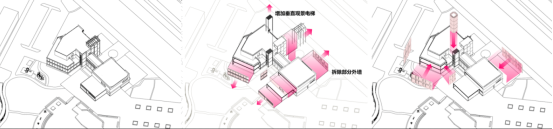

开放的界面和茶书馆的融入,去除了原来办公化的空间感受,形成新型的复合化亲民社区交流核心,在建筑的外立面上,少量拆除局部加建,去掉南北两侧的墙体,提升建筑的开放性。在中部增设竖向电梯,提升可达性。引入“文风吹拂”的概念应用于塑形之上,幻化成川西的大屋檐和柔性的弧形封窗。大屋檐与公园长廊无缝连接,强调景观与建筑的一体化设计,外墙面增设竖向的绿化系统,将建筑隐藏于公园之中,体现我们公园式社区的核心理念。整个设计注重可实施性和成本控制。

©基准方中成都第八事业部

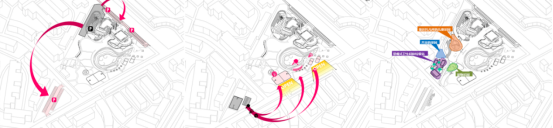

在公园的整体规划上,改造原有的停车位,提升停车的指标;将扰民的球场放置在临街的远端,打通公园主要的动线,并根据不同年纪的居民需求,增加公园的文化活动设施,动静分区,牵引一轴一环串联公园的所有功能,让各个年龄层的居民均能在此安全、愉悦的停留,并自发组织各项的活动。

©基准方中成都第八事业部

设计师的职责在于用具有远见的设计为人们创造美好的生活。在这个时间静止的老社区公园,我们力图提升在地居民的幸福生活指数,让他们享受的生活配套与时俱进,并让快乐可持续发展;同时塑造区域文化特色,美化城市空间,提升运营能级,多点开花,多点特色,多点成网,构建美好城市人居生活新画卷。

再者,我们也放眼未来,未来社区注重的是品质生活。未来社区建设从提升住户体验的角度,全面思考社区设施的易用性、易达性、易识别性和安全性等,处处体现以人为本和人性关怀的理念,科学布局邻里中心、教育、健康、创业、建筑、交通、能源、物业和治理等各个板块,形成可持续的智慧化服务社区生态圈。本次设计依托文翁文化和场文化、形成文家场社区的邻里精神、生活发生器。

安置居民社区的设计是个有趣的课题。相对于普通社区,除了配套功能的完善,更担负着引导失地农民通向新生活方式的社会责任。让他们从事更有意义的活动,去融入到城市的生活中。另一方面,在设计上也对设计师提出了更高的成本控制要求,更克制的设计,更物美价廉的材料,更多的替代设计等等。

©基准方中成都第八事业部

策划:王济民、易小楠

编辑:易小楠

校核:蒲静